– 編者按:此文分為B,C,。。。,G,由孫軍撰寫,評論插在每節之間。

– B. 苦心天不负

2011年3月29日,北京春光明媚,风和日丽。

上午,我与二哥孙溪二嫂李鑫并夫人唐春玲一起去金山陵园祭扫,下山来,跟二哥约定,下午我们哥俩再去老宅——西黄城根南街灵境胡同(从西面进去这样叫,从东面进去就叫“府右街灵境胡同”)。

去老宅寻根问祖早已心向往之。我们的爷爷早已过世,我们连面、连照片都没见过、连名字都叫不上来;奶奶也去世多年,一个人被埋在我们下乡的东北农村的山坡上,孤苦伶仃。我们的父亲母亲离开我们也有二、三十年之久了——由于那个时代的某些原因,他们没有告诉(或没来得及告诉)我们关于孙家的一些事情……如今,我们都已年逾(或年近)花甲,找见爷爷让奶奶魂归故里、跟后人说清孙家的事的情愫与年俱增。去年,老弟孙李回国携子女笑笑乐乐寻访我曾陪同前往,他们留下没有找见的遗憾走了。但是,按照大弟孙武的描述(他上世纪80年代曾与大哥孙刚一同来过)和我跟孙李去年与几位邻居地打听,也留下了点线索。

孙溪驾车由北向南驶入西黄城根南街,至灵境胡同口,大呼“糟了!”只见一半马路被施工的围栏遮挡,另一半被一辆挨一辆停着的开着的车挤得水泄不通,好在路口距我们要去的一区大院入口只有两栋楼的距离。孙溪自是寻人心切、又艺高人胆大、竟逆行且冒着被门卫拦阻没有退路之险,一脚油门,直入大院。

哈,说说去年留下的线索?

院里3#楼二门403室,一姓孙的退休男士原来在国家教委,女的是中学老师(当时——去年7月——避暑北戴河,秋凉可回),这与孙武所讲孙征厚(爸爸之堂弟)是教师自然很贴近:几十年了,一位教师完全有可能被选拔进入国家教委。

我们哥俩径直奔3#楼二门四楼去了,想必这时主人是在家的,也不会有什么不便:正是春日里的午后3点,避暑,还没开始;午睡,正好醒来。更想到教育者皆知书达理而有了几分急切中的欣慰与释然。

哪想,门铃响过数秒,传来一老者一声紧似一声地喝问:“谁呀?……找谁?……他叫什么?……你们是哪的?……”我们惟恐惊扰了老人家怯生生答过便洗

Comments

洛杉矶东北人

2011 年 05 月 22 日

看得正过瘾时,到了《发表评论》的地界儿了。

太精彩了。

怎么看到的是《寻根记(B)》,没有看到(A)?

文章中很多细节,资料都是第一次看到。意义空前。同时故事情节浓厚。难得。十二分感谢三哥花功夫,将这么多的时空情节荟萃在一起,使其他人得享受,犹如亲临其境。其中,你和二哥,花费的时间,和心思就更不用说了。

xiaoche

2011 年 05 月 22 日

哈哈,抱歉,没让看到A,就来了一个B!

A就是我们去年一起去老宅的见闻。我会从去年你们归国陪同行的随笔中摘录成文。C已近尾声。最近很忙,倒开空,写完即发。敬请期待吧。

另:我已将B中的关键性地方做了订正。请提意见。

再:李弟不必那么感谢,我觉得我有责任把我知道的告诉大家。另外还要说到,我的经济条件差点,更该在这方面多费些心力。二哥费心费力还要费钱,请三位叔叔那一餐又花了两千多。

孙溪

2011 年 05 月 23 日

如孙李所说,文章很朴实、真切,好读。孙家脉络也清楚了。唯爷爷应是脑溢血去世,“脑出血”不准确,会误以为是外伤造成死亡。

xiaoche

2011 年 05 月 24 日

感谢评论与提示!

但“病”的说法与我的认识有点差异,想到孙李讲“网上孙家”就像我们的资料库,于是觉得应该闹清“脑出血”与“脑溢血”的异同,遂到“百度”查询了一下,现将结果附录于后:

百度百科名片

脑出血和脑溢血是同义词,已合并。脑溢血,又称脑出血,它起病急骤、病情凶险、死亡率非常高,是急性脑血管病中最严重的一种,为目前中老年人致死性疾病之—。

– C. 会见三位叔叔

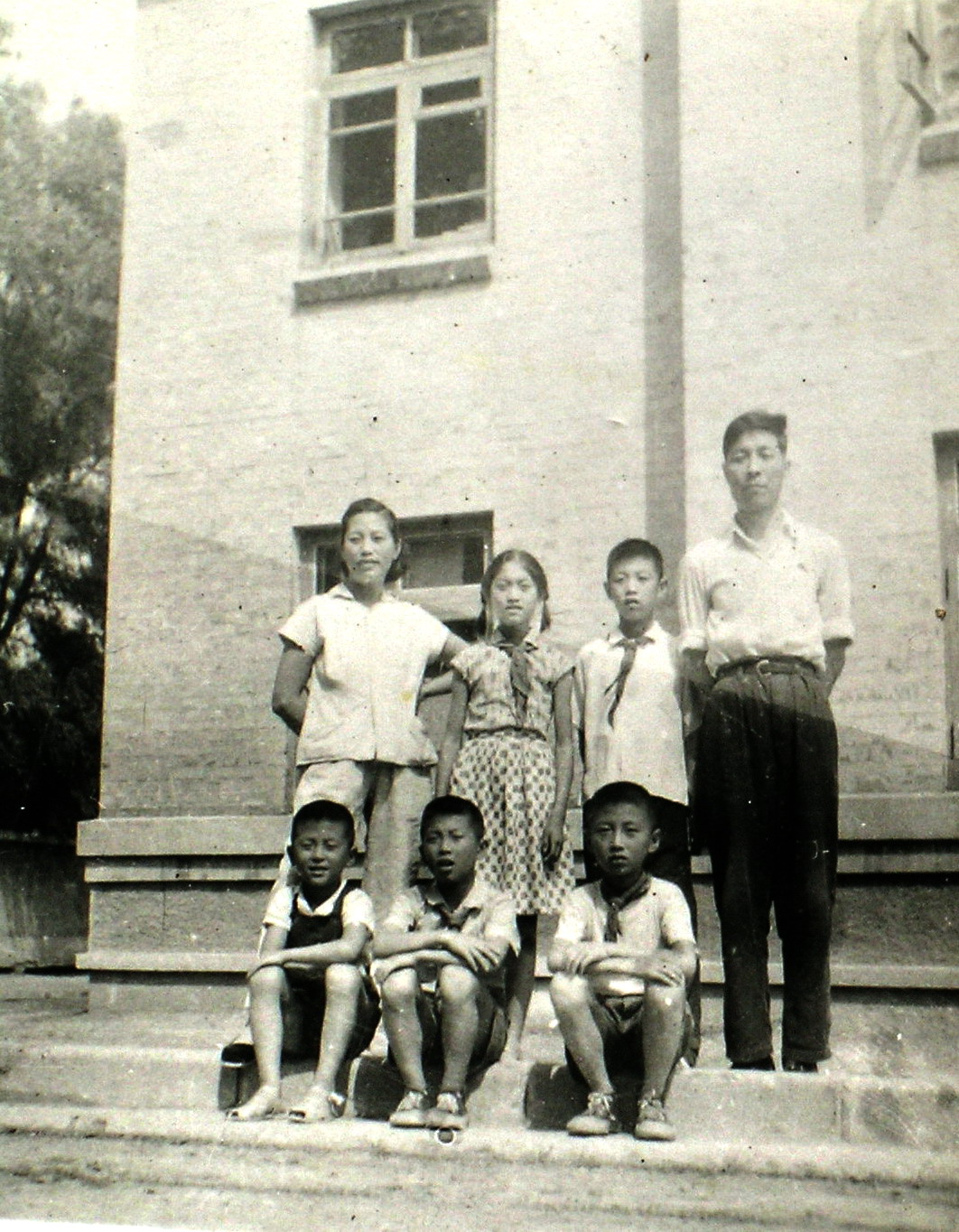

这是爸爸妈妈跟我们的合影。其中少了大哥孙冈,他当时在长春矿冶学院读书,住校。摄于1962年长春东中华路吉林大学家属住宅24家的西侧。

这张照片本该是放在文中的,但反复插入在文中却反复出现在文头,冥冥中也许说明着什么。那就这样吧。大家可能感觉文不对图,因为接下来要说的是我跟孙溪与五叔孙征厚、功叔叔孙功厚和英叔叔孙英厚会面交谈的事。特作说明。

会见三位叔叔的事情自然应该列入我们的“寻根记”,那么就是之三了。

期待中,5月11日终于到了。

上周二哥孙溪通知我,他约了我们的五叔孙征厚、功叔叔孙功厚和英叔叔孙英厚——三位叔叔,这天下午3点来他们公司会面,然后安排他们在附近吃饭。跟孙家长辈见面是件让我们格外期待的事。两年前,我们就开始了“寻根问祖”,去年老弟孙李从美国回来也曾携笑笑乐乐与我们一起专访,未能如愿,他们遗憾而归。终于在今年清明时节,我跟孙溪找见了三奶奶(详见《寻根记(B)》,三奶奶当时就说“一定要聚聚”,此前,我们已经跟三位叔叔建立了电话联系。

不到3点,被三奶奶夸“对外行、会办事”的功叔叔一马当先,来了他立刻指着我说:“像,像,一看就是孙家人。”

孙溪笑了:“感觉你们叔侄俩长得还真挺像!”

整3点,五叔孙征厚也到了。

孙溪和我都感叹:“五叔到底是当老师的啊,这么准时!

可我的心里也在感叹,“值得敬重的老教师啊,他的脸上写满了粉笔沧桑!”

(他们两位是三爷孙桂荫的大儿子和二儿子,他们的下面还有一个妹妹,我们的姑姑孙薇厚。五叔孙征厚跟大哥孙冈同年生,都是67岁的人了。他有过43年的小学教学生涯,是北京市十佳教师,现已退休但仍利用双休日给孩子讲课。这让我们可以想到“老骥伏枥,壮心不已”的佳句。功叔叔孙功厚也退下来了,自己在做点事。两个人都是开着自己的车来的。)

孙征厚的下面、孙功厚的上面,还有一个女孩儿,即我们的姑姑孙薇厚。

很快,二爷孙桂崇惟一的儿子孙英厚也到了,我们管他叫英叔叔(他也是开着自己的车来的。想来,孙武和我还都借过他的光呢,八几年的时候,他在旅行社时帮我们解决过——车票,住宿——当时出差的“两大难”。他现在在北京欣燕都饮食集团任副总经理,还兼着孙李在网上最先知道的新街口饭店的顾问。他的下面还有一个妹妹我们的又一个姑姑孙筠厚。“筠”在这里念“军”)。照片上,各位早就对英叔叔有印象了,长得浓眉大眼,漂亮,特别像我们在长春18家的老邻居崔亮的弟弟崔寅。

英叔叔一来,正在整理《通讯录》的我,赶紧记下了他们几位的电话:

“孙家那时候一个大院子住着,亲亲热热的,让人很留恋。”英叔叔来晚了好像是要“补过”似的不住口地说起来,“到现在,二奶奶、三奶奶都不愿意离开灵境胡同。你让她去哪,她都不去。其实,孙家过去就是一个封建大家庭,看看《家·春·秋》就知道了。后来不断衰败,开始变卖房产……大爷(孙桂桐——我们的爷爷)那时候天天早上,一手拉着征厚,一手拉着小冈(大哥孙冈),送他们去幼儿园……解放前那几年,家里总出事,先是大哥存厚去世,再是大爷……大哥存厚、二哥恩厚那时候是孙家最有出息的。后来大哥得肺病,没有恢复好……”

英叔叔很爱说,也许当领导的总要给员工开会,当顾问的总得顾着回答别人的问,呵呵!他首先讲到了这个话题,立刻引来五叔孙征厚的一番话:

“要说有才、帅气,那就是大哥存厚,他的胡琴拉得好极了!……要说既有才又有抱负,那是二哥恩厚(我们的爸爸)。他就像是《家·春·秋》里面的老二觉民,孙家,只有他那时候念了大学,接受了新思想,因此具有反叛精神,一定要走自己的路……二嫂崇鑫(我们的妈妈)也具有新时代女性的特点……我当时,就是想像二哥那样。当年我立志考大学,当老师,都是受了二哥的影响。”

功叔叔说,“当时的孙家,就是一个封建大家庭。好大的院子,东西屋,上下屋的住着。哪天,我领你们哥俩去看看老宅,老宅后来让粮食部给占了。听说,很快要拆迁,要扒了,要去还得赶紧去。你们刚才说二哥像觉民,一点没错。他看不惯那个家庭,他要寻求自己的路,毅然离开了那个家庭,我们对他都很钦佩。我们是走不了,没有他的才华。”

我们都知道巴金的《家·春·秋》,它描写了“五四”时期,一个正在崩溃的封建大家庭的悲欢离合。小说围绕高家觉新、觉民、觉慧三兄弟的爱情,展开了高公馆内以高老太爷为代表的封建专制势力对青年一代的迫害和新旧两种思想的斗争。老二觉民,既有五四青年的反抗精神,又有自己的思想,同时又不像老三觉慧那么鲁莽张扬,他性格沉着,比较定型,有一个比较顺利的遭遇,使他胜利地得到爱情,跨过了逃婚的斗争。他顺着一条路向前,自信可以掌握自己的命运。他始终站在斗争前缘,不妥协地和那些长辈们当面争辩,并卫护着淑英、淑华的成长。为后来一些事件的开展准备了条件。

我想,作为爸爸堂弟的孙征厚、孙功厚、孙英厚对爸爸有这样的评价,可见我们的爸爸孙恩厚在他们心目中的形象和地位。

在我向三位叔叔特别介绍了初三毕业就考入中国人民大学研究生的二哥孙溪,和可以进清华上北大而一定要去(爸爸曾教过书又在那倒下的)吉林大学数学系后来又成为美国名人的老弟孙李的时候,快人快语的孙功厚那个感慨呦:

“这就是二哥的儿子!在咱们孙家,也只有二哥的儿子才能这样!你让你二爷、三爷家出这样的子孙也不可能。……”

这样的评论,让我们愈发觉得爸爸的了不起,并感叹爸爸走得太早了……

爷爷孙桂桐到底是哪一年出生的?又是哪一年去世的?这是我们最关切的问题之一。

在眉州酒楼的餐桌上,二哥孙溪很快就把话题转到了这上面。

三位叔叔已经从三奶奶那儿,从先前跟孙溪的通话中,知道我们“寻根问祖”的起因,因此格外认真地回想起来……

对爷爷去世的时间,三位叔叔一致认定应该是头解放的一两年。

只是,那时候三位叔叔中还只有1944年出生跟大哥孙冈同岁的五叔孙征厚,而且他那时候恐怕也只有3、4岁的样子,还不太记事,因此他现在也不敢叫准儿。

英叔叔极为认真地说:“你看,我爸爸,你们的二爷是1902年生人,那么你们的爷爷最早应该是1900年生人……”

功叔叔立刻接上说,“弄不好是1898、1999年生人!”

三位叔叔推算了半天,最后一致表示,要想闹准这事儿,还是得去问三奶奶。

我的心里暗暗着急,三奶奶已是90高龄的人了,身体还不好,记忆常出偏,清明时我们在她家里见面,老人家就说什么想不起来自己家的电话号码。

说到三奶奶,她的二儿子功叔叔立刻感叹道:

“那一天,你们哥俩去了之后,三奶奶那一宿啊,说什么也睡不着了。老太太回头跟我说,老孙家的这一枝儿啊,可算来啦!她嘱咐我,你能帮上什么忙,你就得帮什么忙啊!”随即,功叔叔长叹了一口气,感叹道,“孙家的人呐,都特别念旧情。孙家人的心,都是连在一起的。还是血脉相连哪!”

“老孙家的这一枝儿啊,可算来啦!”这话让我的心头一抖:一个人得有怎样的情感、怎样的牵念、怎样的心思,才能讲出这样的话啊!

这时候,五叔孙征厚喝了一口酒放下杯子,意味深长地说:“二哥在天之灵应该得以告慰了!”停顿了一下,他又说,“虽然我们天南地北,但咱们这些人像满族,孙家是老北京,都有个共同点:像个爷们!二哥的孩子个个要强,争气。”

英叔叔和功叔叔这时异口同声地说,“我们的爷爷那时候是朝廷内务府的堂郎中,专门管给官员发饷、发粮。”

不得了,手握实权啊,在那个位置上说明皇上对他是多么放心!”

话题很自然就转到了我们的奶奶……

功叔叔说,“那时候大妈就一个人,我妈上班啊,就求她中午给我热饭。有一天回来,大妈没在,我看见桌上摆着一碟麻酱,那是大妈刚买回来的,我忍不住了,一点点给舔了一半儿去,舔完了害怕了,大妈回来我就藏起来了。可大妈并没责怪我,她跟我妈念叨,你说说,买了一碟麻酱让小猫给吃了一半儿去,呵呵,她这么说,其实她心里明白着呢!……”功叔叔此时说着儿时的事,眼里闪烁着得意的泪花,泪花里自然有对他大妈的感激。

可功叔叔披露的又一条信息则让我感到格外新鲜:

“你奶奶心灵手巧,会剪纸,剪窗花,有时候一到下雨天,她就随手剪一个小人挂在窗前,念叨,让菩萨快显灵,大雨快点停!”

奶奶竟然还有那样的手艺,可见她对生活的热爱啊!

这一天,我还知道了,奶奶很讲究,爱干净,也很爱说,因此不知哪句话得罪了谁,她的生活再跟人家有点差异,被人嫉妒——好吗,我吃窝头你吃鸡——文革那时候就让人给使了坏儿,人家挨批斗,就把她抓过来陪斗。

这自然令我跟二哥孙溪格外感叹,他讲到他“大串联”的时候,他步行长征到北京后,来看过奶奶,奶奶当时吓坏了,怕因为自己再牵连到孙子,赶紧拉着他出了院到了西单街口,买了点槽子糕塞给他然后撵他“快走吧,快走吧!”我情不自禁地向三位叔叔讲起了奶奶离开他们、在长春、尤其是在舒兰农村所受的那些罪……这就更为奶奶被埋在大东北农村的山坡上,被人称“孤坟野鬼”而难受,而羞愧……

(我估计,功叔叔所说的,都是听三奶奶不断回忆起来再讲给他的。功叔叔每周四都注定要去看望她的母亲。)

这天,功叔叔送给我们一张奶奶的照片。他找到这张照片也费了点好劲儿。看到照片,我都惊呆了:说什么也想不到奶奶过去是那样富态,那样有神彩!

照片左一为二奶奶马慧文中间是奶奶刘希昭左四为三奶奶张志洁。功叔叔对我们说,“你奶奶生活很有情趣,她很爱抽烟,你们看照片上,她的左手还捏着烟嘴呢!”

这是我所见到的唯一一张奶奶的照片!

从二哥孙溪办公室一直到餐桌上,大家感觉有说不完的话要说似的,三位叔叔更是都想把他们知道的一切都告诉我们似的。让我跟孙溪感觉心里很热,感觉始终被浓浓的亲情所包围。

功叔叔思维很活跃,英叔叔很爱讲话,相比较,做过43年教师的五叔孙征厚显得更沉稳。

英叔叔热烈地讲起他跟功叔叔在镇赉下乡十年的经历……

功叔叔不时插话:“你英叔叔终于告别了农村,结果去了白城农研所,还得种地……”

英叔叔像突然想起了似的说,“哎,对了,白城农研所那时候有一个女的,叫什么‘妩’,说是你们家老邻居。还多亏了她告诉我地址,1977年夏天我才去长春看望了我二哥,结果我还是去晚了,二哥刚去世不久……最后一面也没能见着。”

功叔叔则讲自己被招工招到了白城铁路局,最初要他开火车,又要他去科室,可是一政审不行,就被安排到了工务段,谁都知道铁路就俩部门最累,一个车辆,一个工务。”

是啊,政审能行吗?

两位叔叔都讲到,孙家人都是太实在,那时候“填表”,完全可以不填三哥(“孙x厚”),可是一想到要实事求是,不能欺骗组织,就填上了,结果到招工、到分配工作的时候,到入党、入团的时候,就全找上来了……由此我想,我们兄弟姐妹从孙冈到孙溪、到孙清、孙军、孙武、孙李,又有哪个没受影响呢?但是,他们讲到这,我倒突然感觉挺对不住他们的,因为那是我们爷爷的儿子,是我们爸爸的亲弟弟……

功叔叔又说起了我们的大哥孙冈:

“我1977年结婚,孙冈告诉我,你把你接新娘子的出租车票子都给我留着,我给你报!他有权啊,跑供销,当厂长啊!人又仗义。”

功叔叔讲的这一点,我们兄弟姐妹可能都有印象。

跟大哥孙冈同岁的五叔孙征厚充满深情地说:

“小冈也有才,那时候他在东北给奶奶写信,每封信,他都要用那种2B的铅笔画一副小画给奶奶,由此也可见他们祖孙的感情之深……”说着说着,他笑了,“小时候,我们俩总打架,我打不过他,他有劲儿,总把我按到底下!……”

这一天,还认定了我们都是满族人(属镶黄旗)。孙征厚、孙英厚、孙功厚他们填表,从来都是填满族。我在那一刻,稍微走了点神儿,想当初,我“要是少数民族”就可以生两个孩子,那样的话,我们的儿子天天没准就可以由他的弟弟或妹妹给他做骨髓移植而得救了……

由此,我们还知道二嫂李鑫家,也是满族,而且是正黄旗。

这一次跟三位叔叔会见,整个孙家在我的脑海里已经变得实在了,立体了,丰满了。

我觉得我的内心也比以往充实、踏实了许多。

照片前排从左至右依次为英叔叔孙英厚、五叔孙征厚、功叔叔孙功厚。自拍于2011年5月11日孙溪李鑫公司北侧眉州酒楼205房间。

– D. 孙家老宅

这是一个独特的文本,主体是12张照片。

图中可见,“拆”已经开始。

那百年老树,护卫着院子,也庇荫着后人。

典型的老北京二进或三进的套院儿。 那张白纸上写着“禁止穿行”。

院子里施工、展板、办事的人,显示着它的公用性质。

多么宽敞的大院落啊!

大家一定看明白了。

没错,从标题“寻根”,你就会想到这与孙家有关。

说来,真不知要怎样感谢孙功厚(功叔叔)才好。他赶在仅存的一处——孙家老宅——北京西城区府右街灵境胡同石板房头条——拆迁之前,去抢拍了一组照片,传给了我们。

他这样说:“……我去老院子,拍了几张给你传过去,就算是留个纪念吧,这是老祖宗的房子,听老太太说.这是娶你奶奶时卖掉的大房.解放后归粮食部宿舍,有部级干部一直住到文革前,后来就住着粮食部的领导,有一张带一个小门的,那小门打开里面还有一个院子,现在封上了……三棵树是正门原有的,历尽百年沧桑。”

看着老屋,遥想当年,一个曾很兴旺、继而还较殷实、随后逐渐衰败、以致靠不断变卖房产而维持生计,最后走向没落的封建大家庭恍若就在眼前……由此,让我们对孙家的历史可以看得更立体、更清晰了。

也许,还可以让我们想到《家·春·秋》。

再次感谢功叔叔。

Comment

Ladongbeiren

2011 年 06 月 02 日

这些照片很珍贵。效果也很好。是什么时候照的呢?这些房子应该早就不在了吧?

– E. 拜会爸爸的老友

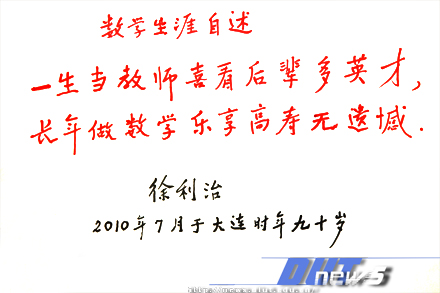

各位已得知“找见徐利治”的消息,现在再把拜会他老人家的情况写给各位。.想来,这还是应该归为“寻根记”系列好,那么,就叫“寻根记E”吧。——题记

人哪,真是有趣,要去见朝思暮想的人,还有些忐忑不安了呢!

此前,从北京到吉林、到长春、到大连、到青岛、再到北京;跟“百度”搜索、跟《徐利治访谈录》、跟中科院数学所、跟爸爸学生的博客、跟其曾工作的吉林化工学院宣传部长、跟大连影视基地我的朋友那里,终于找见了当年与爸爸一起从北京清华大学,到长春东北人民大学的惟一一位还活着的同事——徐利治先生。

该做些什么准备呢,在屋里踱来踱去,猛然想到了一个主意让内心安静了下来……

2011年5月27日(星期五)下午一点半,坐进了孙溪的座驾。

弄一下“导航仪”吧,省得走弯路,还能省时间,再说,一位91岁高龄的老人——著名数学家——有如季羡林一样的人物答应见咱们,咱得守时啊;老人家讲下午2点至5点之间都可以,到的早,才能有充裕时间多了解些爸爸的事情啊,况且说去看人家,总不能开篇就谈我们自己的事吧。结果,这个上海通用汽车的“导航仪”呦,耗费了我们十多分钟时间也没让我们把它弄明白!无奈,只好放弃。早上看到“更年期老外砸电话”(在电视上),此时那老外在,肯定会把这“捣蛋仪”砸喽,哈哈哈!还好,路上孙溪“一心三用”——跟我聊、听广播(刺杀托洛斯基)、带开车——因而闯红灯——在“航天桥”东一个空荡荡的转盘广场、几个路口上百辆等待的车“虎视眈眈”、“瞠目结舌”之下——堂而皇之、如入无人之境地开过去了,把“捣蛋仪”耽搁的时间快给抢回来了!只是不知随后的“罚款通知”什么时候到达。呵呵!

好,言归正传。用“几个感动”做下文的穿连吧:

第一个感动:

当我们哥俩到了位于北京西城、翠微路24号院的时候,91岁的老人家,已经在他告诉我们的“小红门”里隔着玻璃站着,等候我们不知多久了!此时,2点35了。见我们下了车,他立即迎出门来……对老朋友和其后代的情感可见一斑呐!

(图片一)

第二个感动:

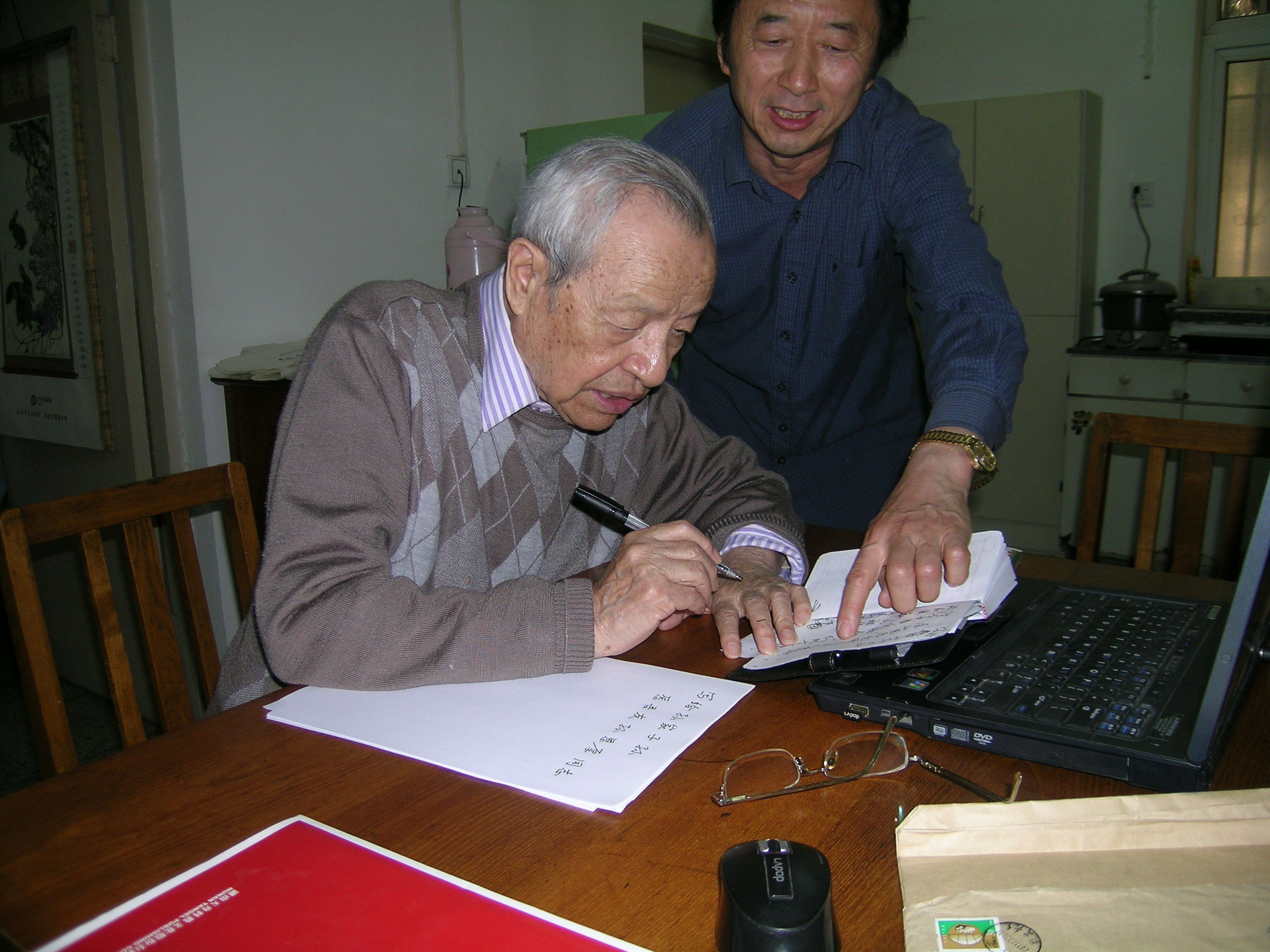

进了屋,老人家立即说起了我们的爸爸:“听说你们来,我就在我的书里找了一下,你们看……”他拿出了早已准备好的夹了好纸条一本厚厚的书,“我在这本书里,我三次讲到你们的爸爸。”在路上,我跟孙溪还有一点点担心呢,电话里只跟老人家说去看看他,没提要听他讲讲爸爸的事,有限的时间,他会不会只讲自己而很少讲爸爸啊!哪想,老人家早已洞悉我们的心理。(图片二)

第三个感动:

徐老手头没有《21世纪中国科学口述史——徐利治访谈录》这本书了,但他早已写好一张纸条,将出版社、出版时间、价格,以及出版社地址、电话、信箱一一列出。之后,又怕我买不到这本2009年出的书,还打电话告诉我,可去中关村专卖数学书籍的“九章”书店去买……其中所体现的,正是那一代老知识分子严谨求实的精神!(图片三)

第四个感动:

当徐老讲到,他跟我们的爸爸和江泽坚从清华大学、去长春组建东北人民大学数学系的时候十分动情,声音陡然低了下来:“你们的父亲、江泽坚、王湘浩……他们都走了,好些你父亲教过的学生都走了……孙以丰还在。”他的眼里闪烁着泪光,说,“我跟你们的父亲是两度同事,一同变老啊!……1946年秋天,清华从广西迁回,我从西南联大回到清华就见到了你们的父亲。那时教师不够,清华要聘请了一些教师,当时华罗庚任主任,段学复任副主任,负责这事。你父亲就在那时进来了,他当时是助教,我也是助教。49年我去英国,等我51年回来,又见到了你们的父亲。他50年赴山西大学,不到两年又回清华了。那时,山西大学的待遇可能高一些。”说起我们的爸爸讲课时抽烟,他笑了:“当时,你们的父亲讲课是要抽烟的,王湘浩也抽,一边讲课一边抽,还发生过把粉笔当烟卷塞到嘴里的事呢!”(图片四)

第五个感动:

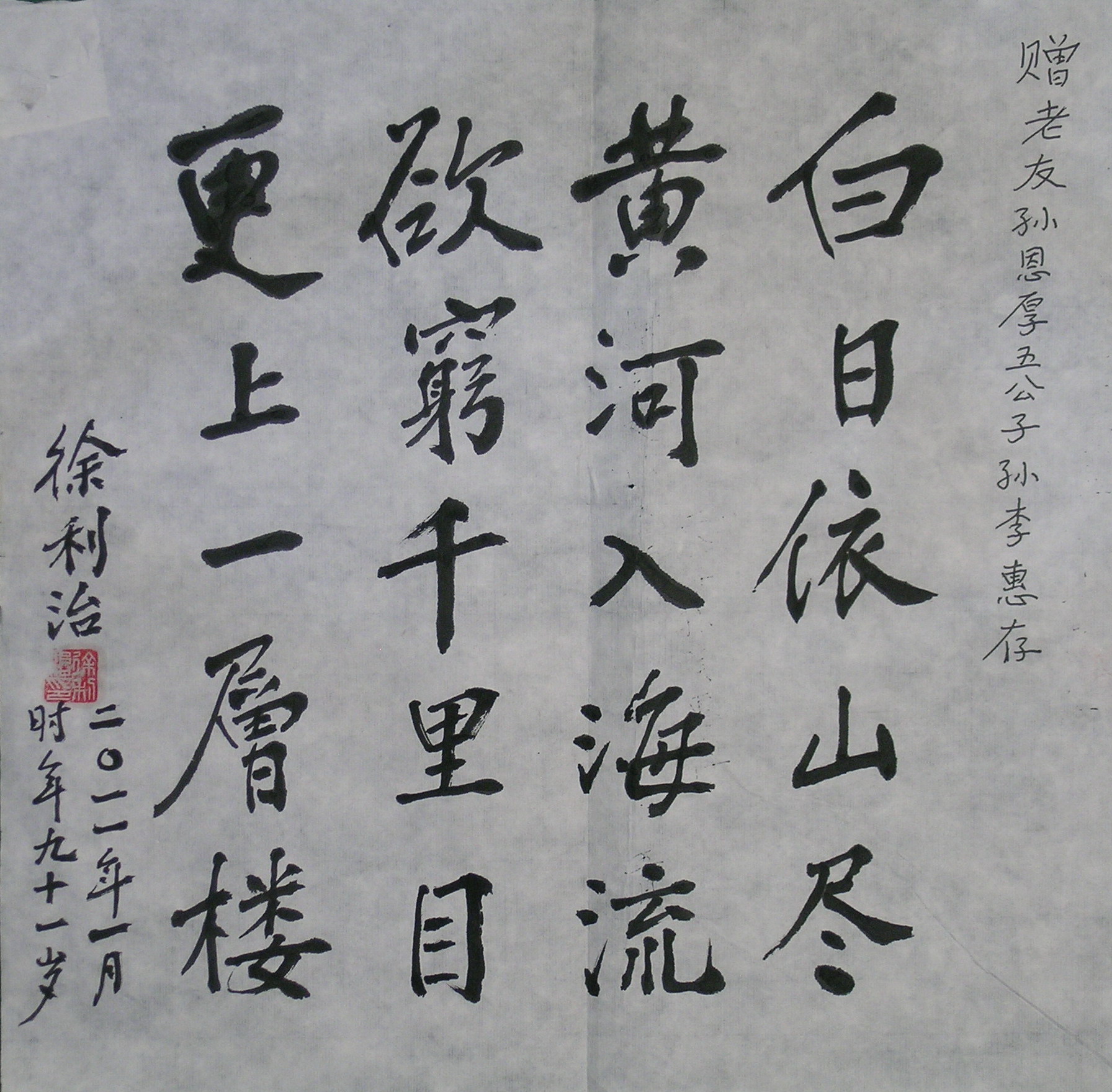

要说到来之前使我心安下来的那件事了,我当时想,见老人家一次,要对我们孙家大家都有益,因此打定主意要请老人家以爸爸的老朋友的名义,为我们孙家子孙写字,题词。

当我有点忐忑地说出这个想法时,老人家竟欣然答应,“好哇!”书写时,老人家一字一顿,笔笔不苟……足见对爸爸、对我们的情感!

我们还意外受赠了老人家的墨宝。当时还建议老人家把写的最好的一幅送给孙李,因为孙李是惟一承继父业的,又跟老人家同时在吉林大学数学系呆过。(图片五、六)

第六个感动:

告别他老人家的时候,他连连说,“见到孙老师的孩子,太高兴了,太高兴了……” 他跟他的老伴一定要送我们出门,目送我们走远,直到看不见……

之后的一次电话中,他还说道要请我们吃烤鸭,并且很愿意到我们的家里来看看。

这一天,我向徐老先生表示了想走访一下爸爸生前的老同事的愿望,因为这些人在不断老去,不断离去,徐老先生立刻向我提供了一些去长春采访的线索,我决定尽快成行。

(图片七、八、九、十)

– F. 终于寻到了爸爸留下的文字

终于看到了爸爸留下的文字!

当我在长春老邻居李午的家中,拿到1955年东北人民大学(现吉林大学)《自然科学学报》(创刊号),看到发表在上面的爸爸的文字时,实在是百感集心……

爸爸1977年离开我们至今已经34年了,留给我们的只有一些记忆的残片。2011年3月9日,我突发奇想:在百度敲上爸爸孙恩厚几个字看看怎么样,结果令我大惊,大喜:唰一下竟出现了若干爸爸的名字,看到了爸爸写的《关于正则型收敛因子定理》(文章标题)和爸爸的著作《概率》一书的介绍,还有1952年跟爸爸一起由北京清华大学到长春组建东北人民大学数学系的徐利治教授的访谈录……从那天前,就惦记找到、看到爸爸的文字,跟孙李、孙溪谈及,他们同样期待;5月中旬跟孙溪一起会见了已经91岁高龄的徐利治教授之后,这种期待与日俱增。我们谁的手里(恐怕)都没有爸爸的文章或文字留存。留存的似乎只有点滴记忆:

上世纪70年代,我开17-19元的学徒工资的时候,爸爸每月与我寄上5元,而每寄钱必写一封信,多有勉励,可惜那一摞爸爸的亲笔信毁于我住平房时的一场水灾。前溯至上世纪60年代文革时期,造反派来抄家,满地散落的都是爸爸亲笔写的一本本读书笔记,上面的些许文字尚有印象:“马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义,完全可以指导我们的教学和科研……”“恩格斯自然辩证法……”

直至2011年6月11日这天,记忆变成了现实:我在长春采访接近尾声的时候,李午千方百计帮助找到了我们向往已久的爸爸的文章,刊登在1955年吉林大学《自然科学学报》(创刊号)上的原件,虽不是手记,但也觉内心得到了一些安慰。

现将这篇文章的影印件刊载于此。不知除却孙李这位中国科学院应用数学研究所(吉林大学数学系)高材生、加拿大多伦多大学的数学博士,现在还有哪位能够看得懂,然而,我想我们每个人依然可以感受到那些文字与符号所传递出来鼓舞人心的气息,让我们一起来分享吧!

PDF 文件 (自然科学学报1955年第一期362-364页)。

同样令人惊喜:1955年的《自然科学学报》(创刊号)上,也刊载着哈晓宁爸爸哈宽富的文章,一并附上。

PDF 文件 (自然科学学报1955年第一期368-369页)